中学生の社会は記述問題がますます重要に

中学社会の記述問題や資料読み取り問題の勉強法を紹介ます。

中学校の最近のテストは「記述」や「資料読み取り」が増えましたね。

昔の社会はただの暗記テストだったのですが、今の社会科は思考と表現の教科に変わりつつあります。

社会用語の暗記ができるようになったら、記述問題に挑戦しましょう。

社会記述と資料問題の3つの勉強法を紹介します。

社会の説明問題とは?

地理の説明問題の例です。

問題(地図を見て考える)

水田が広がっているA町の中にB村周辺だけ果樹園が多い。

B村が果汁園なのはなぜですか?

正解 B村は標高が高いので、水もちがよくないので、果樹園に適しているから。

この問題に必要な知識などは

- 等高線から果樹園の場所は標高が高い

- 水田は水持ちが良い土壌が必要

- 高い場所は水がはけてしまいやすい

- 高い場所へ水を運ぶのも大変

- 水がはけやすくても果樹なら育つ

これを文章にまとめて説明して解答とします。

実際の問題は時事問題もからんで、もっと難しいものもあります。

時事問題とは、現代社会の課題や大きな出来事についての出題です。

- SDGs

- ワークライフバランス

- フリーランス

- 電子マネー

- マイナンバーカード

最近になって日常化している言葉は、中高生の教科書に載っています。

教科書に載っている言葉は、テストや入試で出題されます。

教科書とワーク・用語集を使おう!

記述問題は難しいから勉強したくない・・

そんな中学生も多いと思います。

でも、記述の出題は増えていますし配点も大きいので、しっかり勉強していきましょう。

文章で答えを書いたり、資料の読み取りが苦手な人もまずは教科書とワークで勉強することをおススメします。

最初に教科書をすみずみ読んでいきます。

読んだら、ワークの問題を繰り返し解いていきましょう。

なぜ教科書やワークの勉強が大切かと言うと記述を解くには基本知識が必要だからです。

なにか特別な勉強をするのではなく、基本知識をしっかり身につけましょう。

知識が増えてくれば、記述問題も難しく感じなくなるでしょう。

理科の記述対策と同じように「社会用語集」も必ず持っておくといいです。

用語を覚えるのが苦手な人は、意味を確かめながら覚えるためです。

意味も分からずに覚えるのは苦痛ですよね?

資料(グラフ)読み取り問題のコツ

それでは、出題が増えている「資料の読み取り問題」の勉強法を説明します。

記述式と同様、資料は高校入試の社会でもよく出題されます。

上位進学校を目指すなら、よく学習しておきたいです。

高校受験の社会勉強法はこちらで紹介しています。

中学3年生は参考にしてください。

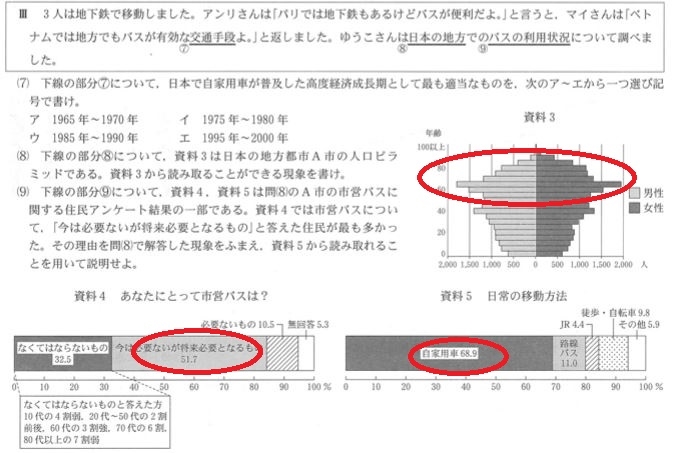

では、資料問題の例を見てみましょう。

問)資料4の市営バスの利用について「今は必要ないが将来必要」と答えた住民が多かった。その理由を資料3と資料5をふまえて書きなさい。

資料からわかることを整理してみてみましょう。

コツは、グラフの割合の大きなところを見ることです。

- 資料3(右上)から、高齢化が進んでいるとわかる

- 資料4(左下)から、「市営バスが将来必要」の割合が高いとわかる。

- 資料5(右下)から、日常の移動は自家用車が多いとわかる。

これらの3つのつながりを考えるのです。

- 今は自動車を運転している人が多い

- 高齢化が進んでいる

- 将来はバスの利用を考えている

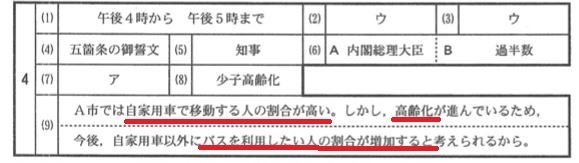

よって、正解例は次のようになります。

例)A市では自家用車で移動する人の割合が高いが、高齢化が進んでいるため

今後、バスを利用したい人の割合が増加すると考えられるから。

資料やグラフでは、数字や割合の大きいところに注目しましょう。

例題では、赤丸で囲んだ部分ですね。

資料3の60歳以上の人数

資料4の将来必要となる=51.7%

資料5の自家用車=68.9%

これらがヒントとわかれば、正解までは難しくないでしょう。

例題では資料が3つあるので、3つとも利用することもポイントです。

社会記述問題集で練習しよう

今持っているワークの問題で記述が解けるようになったら、市販の記述問題集を買って練習してもいいでしょう。

資料の読み取りのコツは、上の例で説明した通りです。

歴史の記述は、用語の意味がしっかりわかったうえで、「正解の内容・意味」を理解するようにしてください。

ただ暗記しようとするのは難しいです。

意味を理解してから暗記するといいでしょう。

練習すればだんだん慣れてきます。

家でもやってほしい説明会話

説明問題は社会の高校受験用問題集にも載っています。

もちろん、それらで対策すればいいのですが、家庭では何をしたらいいでしょうか?

社会や理科の記述問題の多くは原因→結果(因果関係)の記述です。

上の例では、

高地は水持ちが悪くなりやすいので、果樹栽培が適している。

ところが、日頃の親子や友達同士の関係では

「言わなくてもわかる」会話が成立しています。

例えば、明日は給食がなくて弁当が必要な時も「明日お弁当!」だけしか言わない。

動詞も理由もないのに通じてしまいます。

因果関係でなくとも、お子さんが自分で考えて言葉にする機会が少ないと感じます。

塾でもあります。

「先生、筆箱忘れました!」としか言わない。

イジワルするつもりはありませんが、私はあえて「そうか、筆箱忘れたんだね」とだけ言って、その子が「筆記用具を貸してください」と言うのを待ちます。

貸し出すときも「どうしたら忘れないと思う?」とたずねます。

言わなくてもわかるを避けて、解決法を自分で考えさせ、

言葉を探して伝えるようにさせています。

親子の関係だと、どうしても「言わなくてもわかる」と互いに甘えがあります。

ご家庭でも機会をみて、お子さんに説明させてください。

- どうしたいの?

- どうすればいいと思う?

- どうしてそう思うの?

- そしたら、どうなると思う?

と、お子さんに考えて表現する機会を与えてください。

上手でなくても構いません。

自分で考えて人に説明してみる。

それが記述問題の第一歩です。

勉強のやり方しだいで成績は上がる!