中学生の技術・音楽・家庭・体育テストアドバイス

中学生の期末テストは技能教科(美術・音楽・保健体育・技術家庭)もあるので、早めに勉強をスタートしたいですね。

目安としては、おそくとも2週間前からスタートしたいです。

テストが2日から3日かけて行われるのも、中間テストと違うところです。

期末テスト勉強でよくある失敗パターンとアドバイスを紹介します。

中間テストがよくなかった中学生は参考にしてください!

技能教科も内申評価の対象

技能教科の勉強は後まわしにしやすいです。

5科目が大事で、やることも多いですから優先したいという気持ちはわかりますが、「捨てる」ことはおススメできません。

お住まいの都道府県や自治体によるのですが、高校入試で技能教科も含めた内申書を評価対象とする場合があるからです。

高校入試の内申書の影響についてはこちらにまとめたので参考にしてください。

例えば,、私の住む石川県ではすべて教科の成績が入試評価に関わります。

具体的にはこのようになっています。

1年生の成績 通知表 5段階×9教科=45点

2年生の成績 通知表 5段階×9教科=45点

3年の成績は2倍され、5段階×9教科×2=90点

3年間の合計 45+45+90=180点

これが入試当日の筆記試験の点数に加点されます。

さらに、英検や漢検3級以上、部の県大会出場などの学校活動や課外活動が評価対象となります。

技能教科の勉強方法

技能教科も中学校の成績として含まれる。

当たり前と言えばそうですね。

では、テスト勉強は何をすればいいでしょうか?

プリントやノートで勉強

学校ではワークが配られない場合もあります。

ワークがないときは、授業のノートやプリントで復習しましょう。

要点をまとめるつもりで、もう一度まとめをやってみてもいいでしょう。

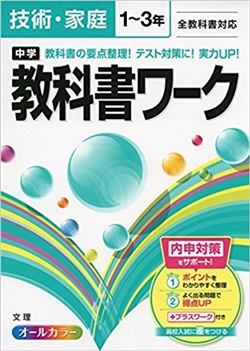

市販の問題集を使う

問題集も多く市販されるようになりましたので、購入するとよいと思います。

3年間使えるものが多いです。

文理「中学教科書ワーク 全教科書対応版 技術・家庭 1〜3年」

勉強法は5教科と同じく、基本は反復3回です。

他の教科に比べれば短時間で終わり、高得点も狙えますよ。

5教科の勉強とともに、バランスよく勉強してください。

さあ、期末テストがんばりましょう!

漢字など作業ものを後回しにしない

「作業もの」とは、ひたすら練習して覚える暗記ものです。

例えば漢字は、頭で考えるより練習して覚える分野ですね?

テスト前は単元の漢字ワークが課題になると思います。

期末テストでは、この漢字の暗記がとても多くなる場合があります。

ワーク提出日のギリギリになってやっていると、他の教科のテスト直前なのに漢字ワークをやらざるを得なくなります・・・・。

明日は数学と理科のテストなのに漢字ワーク・・・。

これはとても効率が悪いので、「作業もの」は早めに手をつけていきましょう。

部活動で疲れて「思考もの」が難しいときに作業ものをするのをオススメします。

苦手教科を後回しにしない。

だれでも苦手な野菜があるように、苦手な教科があるかもしれません。

私も音楽で20点を取った記憶があります(笑)。

苦手な科目やわからないことが多い教科は、できるだけやりたくないものです。

その苦手科目は「サンドイッチ勉強」がオススメです。

音楽が苦手ならば、

好きな数学40分

↓

音楽15分

↓

嫌いでない理科40分

このように苦手を挟んでみましょう。

とくに技能教科は後回しにしやすいので「一夜漬け」にならないように注意です。

高校入試でも得意教科と苦手教科の勉強量バランスが難しいですが、得意を伸ばすのには限界があります。

いくら得意でも100点以上は取れないからです。

でも不得意は「伸びしろ」がありますよね。

苦手教科も少し工夫をしてがんばりましょう。

中間の範囲は軽く復習

期末テストは中間の範囲も含まれる可能性が高いです。

そんなときは、中間以後に習った範囲を重点的に、かつ

中間の範囲の間違えた問題の復習をしっかりやりましょう。

テスト範囲が広いときはまんべんなく出題され、

範囲が狭いときは応用がたくさん出題される。

これが一般的な傾向です。

以上、技能教科の勉強法と期末テストアドバイスでした。

範囲が広くなる期末テスト、技能教科もがんばってくださいね。